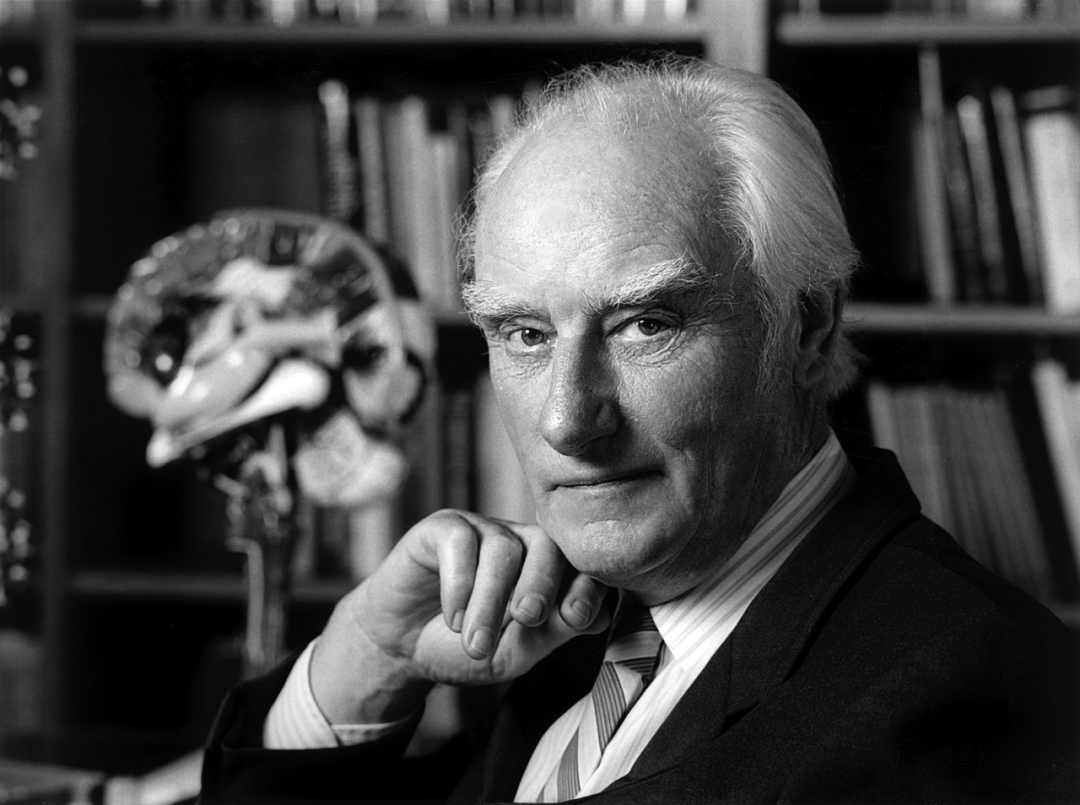

DNA双螺旋发现者之一、诺贝尔生理学或医学奖得主弗朗西斯·克里克。图源:维基百科 1953年2月28日,克里克与詹姆斯·沃森在剑桥大学的老鹰酒吧宣布他们共同发现了脱氧核糖核酸(DNA)的双螺旋结构。他们后于当年4月25日在《自然》杂志发表了这一历史性工作。 能够做出这一发现,沃森亲密无间的合作者——克里克在《狂热的追求》一书中总结说:一部分是运气,另一部分是良好的判断、灵感以及坚持不懈的努力。 那么,如何评价双螺旋结构发现的影响?克里克表示, “与其说是沃森和克里克造就了双螺旋,我更愿意说,是双螺旋造就了沃森和克里克。”撰文 | 弗朗西斯·克里克

相关阅读:双螺旋发现70周年:站在巨人肩上的年轻人

双螺旋DNA确实是一种神奇的分子。现代智人的历史大约5万年,文明的历史不过1万年,美国的历史仅两百多年,但是DNA和RNA已经存在了几十亿年。在这几十亿年里,双螺旋一直都存在,并且发挥着作用,但直到现在我们才开始认识它们。关于发现双螺旋的故事,许多人已经从许多角度讲过多次,我很难再谈出什么新意来。每个学校的孩子都知道,DNA是由四种字母写成的一串长长的化学信息。两条链的骨架几乎完全一致。四种字母,即四种碱基,以有序的间隔连接在碳骨架上。通常来说,DNA的结构中包含了两条链,互相缠绕成双螺旋,但是螺旋本身并非DNA结构的真正秘密——其真正的秘密在于碱基配对:腺嘌呤与胸腺嘧啶,鸟嘌呤与胞嘧啶。或者简写成A=T、G≡C,其中的横线代表氢键。正是碱基之间特异性的配对确保了复制的准确进行:无论其中一条链的序列为何,另外一条链必定是对应的互补序列,且严格遵守碱基配对原则。生物化学主要的原则之一就是有机化学分子的紧密结合,DNA分子也不例外。DNA并不是一个耳熟能详的词汇,在三十年前,更不是人人都知道它。物理化学家保罗·多蒂(Paul Doty)告诉我,在定制纽扣流行不久,他在纽约就发现有写着“DNA”的小玩意了,他大为吃惊。他想着肯定有其他含义,就问老板这是什么意思。“听好了,伙计,”老板用浓浓的纽约腔告诉他,“这是——基因。”现如今,大多数人都知道DNA是什么,否则他们可能会以为这又是一个什么坏东西,就像“化学物质”或者“人工合成”那样。幸运的是,那些听说过沃森和克里克名字的人往往也搞不清谁是谁。不止一回,许多热情的崇拜者跑来告诉我,他们多么喜欢我的书——意思是,吉姆写的《双螺旋》。经过了多次误会,我现在明白了最好的回应是不作解释。更加意外的一次,是在吉姆1955年重返剑桥工作之后。一天,我去卡文迪许实验室上班,发现同行的是内维尔·莫特(Neville Mott),新科卡文迪许教授(布拉格当时已经去了伦敦的皇家学院)。我跟他说:“给你介绍一下沃森,他正好在你的实验室工作。”莫特颇为诧异地望着我:“沃森?还有哪个沃森?我一直以为你叫沃森·克里克。”有人仍然觉得DNA难以理解。我在檀香山的一家酒吧遇到过一位歌手,她告诉我,念书的时候,她曾经诅咒过沃森和我,因为我俩害得她不得不死记硬背那些生物学知识。事实上,DNA的结构,如果传授的方式得当,是非常容易理解的,因为它不像量子力学或者相对论那样与常识相悖。我认为核酸之所以如此简单是有原因的。它们可能可以追溯到生命的起源,或者至少非常接近起源的地方。那时只有非常简单的机制。当然,这些化学分子的存在本身只能通过量子力学得到解释,但是好在化学分子的形状可以用相当简单的机械模型来体现——正是这一点使得DNA的观念易于理解。

富兰克林,图片来自sciencehistory.org/Vittorio Luzzati考虑到有些读者碰巧还没有听说过双螺旋是如何发现的,下面我将提供一个简短的概括。利兹大学的阿斯特伯里曾拍摄到DNA纤维的X射线衍射照片,但是质量不高。第二次世界大战之后,当时在伦敦国王学院的兰道尔实验室工作的威尔金斯拍得了几张更好的照片。兰道尔之后雇了一个有经验的晶体衍射学家,富兰克林,来帮助解析DNA的结构。不幸的是,富兰克林和威尔金斯工作上有点合不来。他希望她集中研究更湿润的形式(即所谓的B型),这可以得到更简单的X射线图谱,比更干燥的形式(A型)能揭示更多信息,虽然后者可以得到更加清晰的X射线图片。在剑桥,当时我的博士论文研究课题是用X射线解决蛋白质结构。吉姆·沃森,美国来的访问学者,当时只有23岁,一门心思想要发现基因是什么,并希冀通过解决DNA的结构来实现这个目的。我们建议伦敦的同事们采用建模的方法来研究该问题,就像鲍林用建模的办法解决了阿尔法螺旋那样。我们自己先得出了一个完全错误的模型,鲍林后来也得到了一个错误的模型。最终,一番波折之后,吉姆和我提出了正确的模型。这依赖于伦敦小组的部分实验数据,以及查可夫发现的DNA中四种碱基的相对含量。我最初是从奥黛尔那里听说吉姆的。一天我回到家里,她告诉我,“马克斯刚来过这里,带着一个美国小伙子想要让你认识——你知道吗?——他是个秃头!”奥黛尔的意思是吉姆留着平头,这在剑桥还是非常新奇的事情。后来吉姆入乡随俗,头发越来越长,不过他的头发从来没有长到60年代嬉皮士的长度。吉姆和我一见如故,部分原因是我们的兴趣惊人地相似,还有部分原因——我推测——我们都有点年少轻狂,对繁冗拖沓的思考都没有耐心。吉姆显然比我更口无遮拦,但是我们的思维方式相当类似,不同的是我们的知识背景。那个时候,我对蛋白质和晶体衍射有了一定的知识。吉姆对这些知道得不多,但是非常了解关于噬菌体的工作,特别是德尔布吕克、萨尔瓦·卢里亚(Salva Luria)和赫希(AI Hershey)领衔的噬菌体小组相关的工作。吉姆同时也更了解细菌遗传学。我推测我们对经典遗传学的知识大致相当。不消说,我俩总是聚在一块讨论问题。这让我们显得有点与众不同。卡文迪许的实验室本来很小——在1949年的一段时间里,我们都挤在一间屋子里。到了吉姆加入的时候,佩鲁茨和肯德鲁已经有了一个很小的私人办公室。这个时候,我们组分到了一个更大的房间。一开始,大家并不清楚这间小办公室分配给谁,直到有一天,佩鲁茨和肯德鲁搓着手向大家宣布,那间屋子分配给吉姆和我,原因是“……这样你俩讨论问题的时候就不会打扰到大家了。”事后来看,这真是一个幸运的决定。当我们结识的时候,吉姆已经拿到博士学位了,我虽然年长12岁,却还是一名在读研究生。在伦敦,威尔金斯开始利用X射线研究DNA,随后富兰克林接手,并扩展了这方面的工作。虽然吉姆和我整天都在讨论问题,但是我们从来没有做过任何关于DNA的实验工作。因为鲍林树立的榜样,我们相信解决DNA结构的途径是构建模型。伦敦的同仁们则采取了更为艰辛的办法。我们最初的尝试以彻底失败告终,因为我非常错误地认为,DNA结构中只有很少量的水分。这个错误一部分是由于我自己的无知——我本该意识到盐离子可能亲水,一部分是由于吉姆误会了富兰克林在讲座中使用的晶体学术语——他混淆了“非对称单元”(asymmetric unit)和“单元细胞”(unit cell)。我们犯的错误当然不止于此。由于对“互变异构体”(tautomeric forms)理解得不够深入,我误认为碱基周边的氢键可能有好几种不同的位置。后来,我们实验室的一位美国晶体学家杰里·多诺霍(Jerry Donohue)告诉我们,教科书上的某些化学式有错误,实际上每种碱基几乎只有一种特定的构型。从此以后,形势就明朗多了。核心发现是吉姆笃定了两种碱基配对的本质(A与T, G与C)。他的这个结论不是基于逻辑推理,更像是意外收获(合乎逻辑的办法是这样的:首先,假定查科夫的原则是正确的,这样就只有一种可能的配对方式;其次,根据DNA纤维图谱中的C2空间基团来寻找二重的对称性(dyadic symmetry),这样我们很快就会得出正确的碱基配对——如果有必要,我们肯定会采取这套办法的)。在某种意义上,吉姆的发现确实有运气的成分,实际上,大多数发现都有一丝运气的成分。重点在于,吉姆在寻找某种关键的东西,而且当他发现碱基配对的时候就立刻意识到了它的重要性——“机遇偏爱有准备的头脑”。这个插曲也证明了对科研要保持必要的游戏态度。1953年上半年,吉姆和我共写了4篇论文探讨DNA的结构与功能。第一篇发表在4月25日的《自然》杂志上,在同一期发表的还有伦敦国王学院的两篇论文,一篇由威尔金斯、斯托克斯、威尔逊所作,另一篇由富兰克林和戈斯林所作。五周之后,我们在《自然》杂志发表了第二篇论文,讨论的是双螺旋结构的遗传学意义(论文署名顺序是通过抛硬币决定的,两次都是吉姆排前)。关于这个问题的更一般性的讨论,发表在了当年由冷泉港举办的一次病毒学术会议报告里。关于双螺旋结构的更细致的技术性描述,1954年发表在了一个不知名的刊物上。第一篇《自然》论文既简短又审慎。除了双螺旋结构本身,该文唯一可圈可点的是这句:“我们当然没有忽视,我们所假定的碱基配对立刻暗示出遗传材料的一种可能的复制机制。”许多评论认为这句话有点“傲娇”,这个词一般不会用来描述作者,起码是科学工作者。事实上,这是妥协的结果。我本打算在这篇文章中讨论双螺旋的遗传学意义,而吉姆表示反对。他担心万一这个结构搞错了,我们就闹大笑话了。我理解他的观点,但是坚持必须在论文里提到这一点,哪怕点到为止,否则其他人也会指出来,并误认为我们可能没有注意到它。说白了,我是想证明我们的首创权。那么,为什么我们改弦更张,在几周之内就写了第二篇推测性的论文,并发表在了5月30号?主要原因在于,当我们把第一篇论文的初稿寄给国王学院同事的时候,我们没有读到他们的论文,因此我们尚不知道X射线的证据如此强烈地支持我们的结构。吉姆提前看到过富兰克林和戈斯林在他们论文中发表的那张关于B型DNA结构的X射线“螺旋图”,但他肯定没记住其中所有细节,包括关于Bessel函数的论证以及其中的距离参数。我自己当时还未见过那张图。因此看到他们取得了如此大的进展,我们有点意外,并且很欣喜地看到他们的证据支持我们的想法。有了最新的支持,我就可以很轻松地说服吉姆,我们应该写第二篇论文。关于双螺旋的发现,我认为应该强调的是,从科学上来说,发现它的途径相当平常。真正重要的不是如何发现它的,而是发现的东西——双螺旋结构本身。看一看其他的科学发现吧——误导人的数据、错误的想法、人际冲突,这些故事在科学发现中屡见不鲜。以胶原蛋白结构的发现为例。胶原蛋白是肌腱、软骨和其他组织的主要成分。胶原蛋白的基本纤维由三条长链彼此交错而成。它的发现过程与双螺旋的发现相比毫不逊色:涉及的人物也是很有个性,事实也是非常混乱,错误的办法也非常误导人,竞争与合作同样惊心动魄。但是从来没有人写过三螺旋的故事。原因当然在于,恕我直言,胶原蛋白不如DNA那么重要。当然,何为重要本身就是个见仁见智的问题。在亚历克斯·里奇和我研究(非常巧合的是)胶原蛋白之前,我们对它颇为不屑。“毕竟,植物里没有一点胶原蛋白。”到了1955年,当我们对这个分子感兴趣之后,我们发现自己常说的是,“你知道吗,人体中1/3的蛋白质都是胶原蛋白。”但是无论从哪个角度看,DNA都比胶原蛋白更加重要,更接近生物学的核心,对后续研究的意义更大。因此,正如我之前多次说过的那样:真正迷人的是DNA分子,而不是研究它的科学家。

1953年,沃森(左)与克里克(右)在他们的DNA模型前。图源:A. Barrington Brown/Science Photo Library整个故事中最奇怪的一点是,无论是吉姆还是我,研究DNA都不是我们的正式工作。我当时还在读研究生,毕业课题是关于利用X射线衍射测定多肽和蛋白质的结构,而吉姆的工作是来剑桥帮助肯德鲁研究结晶肌球蛋白。作为威尔金斯的朋友,我听说了许多关于DNA的工作——这得到了他们的许可,而吉姆在那不勒斯听了威尔金斯的报告之后就被衍射问题深深吸引住了。人们常常问吉姆和我花了多少时间研究DNA。这取决于你怎么定义“研究”。在差不多两年的时间里,我们经常讨论这个问题,无论是在实验室,还是在午餐时间沿着河畔的校区花园散步,或是在家里(因为吉姆有时候在晚饭时间造访我家,眼神里满是“饿意”)。有时候,特别是当外面的夏日格外诱人的时候,我们下午就不上班,到格兰切斯特河上泛舟。我们俩都认为DNA非常重要,虽然没有意识到它会像我们今天知道的这样重要。最初我以为利用X射线衍射解决DNA纤维结构的会是威尔金斯、富兰克林和国王学院的其他人,但是慢慢地,吉姆和我对他们按部就班的工作步骤越发感到不耐烦。此外,富兰克林和威尔金斯之间的不快也拖了他们的后腿。我们所采取的研究方法的不同之处在于,吉姆和我对阿尔法螺旋的发现过程一清二楚。我们明白,知道了原子之间的距离及角度,余下的可能性就不多了,而规则的双螺旋又进一步缩减了自由度。国王学院的同仁们对这样的办法不是特别热心。特别是富兰克林,她对自己的方法格外情有独钟。我猜她可能觉得,只靠这一丁点的实验数据就开始推测结构模型,未免异想天开。对于富兰克林作为一名女性科学家受到了不公的待遇,已有许多讨论。毫无疑问,当时确实有许多令人厌恶的限制,比如有些屋子仅为男性教员准备,女性是不允许进去喝杯咖啡的,但是这些都无足轻重,起码在我看来是这样。就我所见,她的同事们对不同性别的科学家都一视同仁。在兰道尔的实验室里还有其他的女性,比如鲍琳娜·柯万(Pauline Cowan)。此外,他们的科学导师是费尔(Honor B.Fell),一位知名的组织培养学家。我知道的唯一反对声音来自富兰克林的家人。她出身于殷实的银行世家,他们认为一个犹太好姑娘应该结婚生子,而不是投身于科学研究,但是即便如此,她的家人也没有阻拦她的职业选择。虽然她可以自由选择职业,但是我认为还有其他更微妙的限制。富兰克林和威尔金斯合不来的部分原因在于,她觉得威尔金斯只是把她当作助手,而不是一位独立的同事。富兰克林研究DNA,并非因为她认为这个大分子特别重要。当兰道尔最初给她这份职位的时候,他们计划由她来研究蛋白质溶液的X射线衍射。富兰克林之前做过煤炭的X射线衍射研究,所以这个计划可以说非常合适。后来兰道尔改变了主意,因为DNA纤维的工作(当时威尔金斯正在进行的工作)越来越有意思,兰道尔建议她不妨也研究DNA。我觉得,富兰克林此前对DNA可能都不大了解。有些女权主义者认为富兰克林是她们阵营中的先烈,但是我认为事实并非如此。跟富兰克林非常熟悉的艾伦·克鲁格(Aaron Klug),曾就一本女权主义的书跟我说过,“富兰克林肯定非常厌恶这本书。”在我看来,富兰克林并不觉得自己是男女平权的先驱,她渴望的只是别人把她当作一位严肃的科学家来对待。无论如何,富兰克林的实验工作都是非常出色的,很难设想做得更好了。不过,说到如何解释X射线衍射图片,她就不大在行了。她的所有工作都非常得当——几乎过于得当。她缺少的是鲍林的霸气(panache)。而这种情况发生的原因之一,除了两人的气质不同之外,就是她认为女性必须时刻体现出专业素质。吉姆对自己的能力就没有这样的顾虑。他就是想知道问题的答案,无论是通过适当的方法还是有点“浮夸”的方法,他一点也不介意。他想的只是尽快地知道答案。人们有时会说这是因为我们过于喜欢竞争,但是事实并不支持这个说法。当我们满怀热情地建模的时候,我们把这套方法也教给了威尔金斯,甚至还借给了他制作模型必需的模具。当然,我们也许做得还不够(他们从来没有用过我们的模具),但这并不是出于竞争心态,而是因为我们热切地想知道结构的细节。这些,当然,都是对我们有利的因素。我相信除此之外还有两个。无论是吉姆还是我,都没有感到任何外在的压力需要我们必须解决这个问题。这意味着,我们可以在一段时间里集中精力研究这个问题,然后搁下一段时间。另外一个优势是,我们逐渐形成了一套不言自明但是非常有效的合作方式,这是伦敦的小组里所没有的。在吉姆和我之间,无论谁提出了一个新的想法,都会得到严肃认真的对待,另一个人都会以一种开诚布公且毫无恶意的方式批评它。事后来看,这非常关键。在解决科学问题的过程中,我们几乎不可避免都会陷入误区。我已经列出了自己犯过的一些错误。现在,我们谈点正面的结论。正确地解决问题往往需要有次序的逻辑步骤。如果其中一环错了,那么你可能就走上了错误的轨道,离正确答案越来越远。因此,不陷入自己的误区里就非常关键。如何做到这一点呢?智识上的合作可以帮你从这些误区中走出来。一个典型的例子是吉姆最初坚持磷酸基团必须在结构中央。他的理由是:组氨酸以及核蛋白的长碱性侧链才可以深入到DNA中央与磷酸基团接触。我强烈认为这个理由非常牵强,我们应该忽略它。一天晚上,我跟吉姆说:“为什么我们不试试把磷酸基团放在外面呢?”“因为那样就太简单了。”(意思是说那样会有许多种可能的模型。)“为什么不试一试呢?”我说。吉姆一声不吭地走开了。也就是说,到那时为止,我们还没有建成一个满意的模型,所以任何一个可以接受的模型都是进步,哪怕它不是独一无二的。这次争论的重要意义在于,我们的注意力转向了碱基。当磷酸在内部而碱基在外部的时候,我们可以不必在乎碱基的形状和位置。而一旦我们将碱基置于内部,我们就必须更加细致地研究它们。一个新发现令我忍俊不禁:我们按照比例做出来的碱基模型的时候,虽然形状跟我想的差不多,但是尺寸要大得多!因此,对于我们花了多长时间解决DNA结构的问题,没有一个简单的回答。1951年末,我们有一段时间特别专注于建模,但是在那之后,我被禁止再做任何这方面的工作,因为我还是一个研究生。1952年夏天,有一两个星期我打算做实验来看看是否可以找到证据支持碱基在溶液中配对,但是因为博士论文的工作我不得不提前放弃这方面的探索。最后一次解决DNA的结构,包括测量模型的配位信息,仅仅花了几周时间。在此之后不到一个月,我们的论文就发表在了《自然》杂志上。如果只算最后一部分工作,当然短得不可思议,但是之前花在阅读和讨论上的时间当然也应该包括在内,因为正是这些阅读和讨论才使得我们可能提出最后的模型。不久我们就发现,我们的模型有一些细节错误。在G、C之间我们只有两个氢键,虽然我们意识到也许有三个。鲍林随后雄辩地论证了为何G、C之间是三个氢键,因此看到我在《科学美国人》上的文章中的附图仍然是两个氢键之后大为光火。这件事确实不是我的错。事实上,编辑过于匆忙(他们通常都是如此),我从来没有看到校对样稿。此外,模型中的碱基也离中心太远了。但是,虽然有这样那样的错误,我们的模型还是抓住了双螺旋的所有关键性质:双螺旋呈反向平行,这是我从富兰克林的数据中推断出的一个性质;磷酸骨架在外面,核酸镶嵌在里面;最重要的是,特定碱基的配对。还有几点不容忽视。这需要相当的勇气(或者叫鲁莽,取决于你怎么看),以及一定的专业知识,暂时搁置双螺旋如何解开的问题,并拒绝平行结构。在我们的模型见刊不久,宇宙学家伽莫夫提出过这样的平行模型,最近又有两位作者重提了这个想法。请允许我快进到现在来讨论这两种模型。按他们的提议,DNA的双链没有交错,而是像两条铁轨一样平行。他们认为,这样的结构将使得双链更容易解开。每条链的确有点摇摆,因此,乍看起来,它们提出的结构与我们的区别不大。他们声称,这些新模型同样与X射线衍射数据吻合,与我们的也不相上下。我一点也不相信这些模型。对于衍射图谱的说法我也非常怀疑,因为这样的模型会在X射线纤维图上的空白区域内留下几个亮点。此外,他们的模型样子都很丑,因为它们的形状是建模者强加给它们的,而没有明显的结构理由。不过,这样的反驳并不充分,而且很容易被归因于我的偏见。这两组科研人员相当敏锐地感到他们不属于科研的主流,权威专家甚至不理睬他们的意见。事实恰恰相反,包括《自然》杂志编辑在内的每一个人都特别注意给他们表达意见的机会,以示公平。这时,一位纯数学家比尔·博尔(Bill Pohl)也参与了进来。他非常正确地指出,除非有新的非常规事件发生,环状DNA复制产生的两条DNA都会互相连锁,而不是彼此分离。由此他推断,DNA双链不可能像我们提议的那样互相连锁,而必然彼此平行。我与他有过较长的通信来往,也打过电话。后来他还访问过我。他对实验细节相当了解,但依然坚持他的观点。在一封信里,我告诉他,如果大自然果真偶尔产生出两条互相盘绕的环状DNA,那么肯定也进化出了一种特殊的机制可以解开双链。他认为这是未经实验证实的强辩,丝毫不为所动。多年之后,人们发现事实的确如此。尼克·康扎若利(Nick Cozzarelli)和他的同事们发现了一种特殊的酶,称为二型拓扑异构酶(topoisomerase II)。该酶可以切开一条DNA的双链,绕过另外一条DNA,然后重新接上断开的双链。因此,它可以解开两条交织在一起的环状DNA,甚至,当DNA浓度非常高的时候,分离的DNA中也会产生出交织的DNA。幸运的是,沃特·凯勒(Walter Keller)和吉姆·王(Jim Wang)就环状DNA的“交织次数”做了许多杰出的工作,表明所有这些“平行双链”的模型(side-by-side models)必然是错误的。两条环状DNA解旋的次数与我们的模型预言的一致。我对这个问题思考得很多,在1979年我特地和吉姆·王、比尔·鲍尔(Bill Bauer)一道写了一篇评述文章,题为《DNA真的是双螺旋吗》(Is DNA Really a Double Helix),相当细致地考察了所有相关的论证。不过,我不大确定这是否足以说服坚定的怀疑论者,虽然这个时候比尔·博尔已经投诚了。幸运的是,此时有了新的发现。仅靠先前的X衍射数据无法做出充分的论证,原因有二:一、X衍射图片里的信息毕竟不够完整;二、我们必须首先假定一个临时的模型,然后利用相当有限的数据检测它。到了20世纪70年代末期,化学家发明了一套有效的方法来合成已知序列的短链DNA。如果运气好的话,这些短链DNA还可以结晶。通过X射线衍射以及其他不含歧义的办法(比如同形置换),人们可以清楚无误地解析它们的结构。此外,这种晶体的X衍射点图像比先前纤维图谱的分辨率更高。部分原因在于,之前的DNA纤维是各种不同序列的DNA的混合,得到的是所有图像的平均值,因此更为模糊。利用这样的短链DNA,里奇和他在MIT的研究小组,以及迪克·迪克森(Dick Dickerson)和他在加州理工的同事,获得了一个意外发现。X射线衍射表明,这些DNA是从未见过的左旋结构,看起来相当扭曲(zigzag)。它们被称为Z-DNA。它的X射线图谱与经典的DNA模型也很不一致,因此,它们很显然是一种新型的DNA。后来发现,在某种特定的碱基序列(嘌呤和嘧啶交错出现)中,这样的Z-DNA最容易出现。它们在自然界中的功能究竟是什么?这依然是一个活跃的研究课题。一个猜测是它可能具有调控功能。更多的常规DNA很快得到了结晶。这一次得到的结果非常类似于DNA纤维的X射线数据,不过,在不同的局部碱基序列,都有一点细微的变化,双螺旋也都稍有不同。这也是一个活跃的研究领域。直到20世纪80年代早期,DNA的双螺旋结构才最终得到证实。我们的模型从最开始的比较有可能,到非常有可能(多亏了DNA纤维方面的细致工作),最终到几乎肯定正确,前后历时25年。虽然它整体上是正确的,但是具体细节还是有所偏差。当然,关于DNA序列的化学及生物化学性质方面的工作,碱基互补配对(这是DNA的核心功能)及双链反向平行的特征很早就确定了。在科学史上,理论变成“事实”(人们公认的)往往需要经历一个曲折的过程,DNA双螺旋的确立就是一个很好的例子。我猜测,20年到25年之后,许多人都有推翻传统观念的强烈愿望。每一代人都有新的潮流。在双螺旋的例子中,虽然事实俱在,但是上一代人很难接受这个新模型。在非科学领域,拒绝这样的挑战更加困难,因为新观念往往会因其新颖而流行。新,即一切。无论是科学还是非科学领域,新途径总是试图保留一部分传统观点,因为最有效的创新总是脱胎于既定传统。那么,吉姆和我的贡献是什么呢?如果我们有任何值得称道的地方,那就是我们对问题的不懈追求,以及当一个想法站不住脚的时候果断抛弃它。鉴于我们走过如此多的弯路,尝试过如此多错误的模型,有人觉得我们不是非常聪明。但这是科学发现的必由之路。许多努力之所以失败并不是因为人们不够聪明,而是因为探索人员陷入了死胡同或者半途而废。常有人批评,我们对解决双螺旋所需的各个方面的知识掌握得不够全面,但是,起码我们努力掌握它们,而这些批评家却看不到这一点。尽管如此,我们并不认为这有那么重要。我认为,吉姆和我的贡献在于:我们在科研生涯的早期就选择了合适的问题,并坚持不懈地做下去。我们跌跌撞撞地发现了金矿,这固然没错,但是这也是因为我们在寻找金矿。我们俩不约而同地认为:分子生物学的中心问题是基因的化学结构。遗传学家赫尔曼·穆勒(Hermann Muller)早在20世纪20年代就指出了这一点,从那以后,其他人也持有相同的观点。而吉姆和我的感觉是:事情也许没有看起来那么复杂,也许有解决问题的捷径。有趣的是,对我来说,部分底气在于对蛋白质的详细了解。我们毕竟无法直接看到真相,但是我们认为这个问题非常重要,所以才会孜孜不倦地投入很多时间,从所有可能的角度做艰苦的思考。事实上,没有任何人准备做如此大的智力投资,因为这不仅需要掌握遗传学、生物化学、化学以及物理化学(包括X射线衍射——谁愿意去学它呢?),而且需要沙中淘金,从各种数据中去伪存真。这样的讨论对人要求非常高,有时显得没完没了,简直令人精神崩溃。如果对这个问题没有强烈的兴趣,恐怕无法维持这种高强度的思考。不过,历史上其他的理论突破往往体现出同样的模式。跟整个科学界的其他同仁相比,我们的思考并不是最艰苦的,但是比起生物学里的绝大多数同行,我们思考得更加刻苦。那个时候,除了遗传学家,以及噬菌体小组的人,一般人都认为生物学缺乏清晰的逻辑。当然,总是有人会追问,如果沃森和我没有提出DNA结构会怎么样。人们常说,历史学家对这种“假设历史”的思考方式评价不高,但是,如果历史学家对这样的问题不能给出一个合理的解释,我实在想不通历史分析还研究什么。如果吉姆不幸被网球击中,一命呜呼,我可以相当肯定我自己恐怕解决不了这个问题,但是如果不是我们,那又会是谁呢?吉姆和我一致认为,如果鲍林看过国王学院的X射线数据,他肯定可以解决DNA的结构。但是鲍林自己却说,虽然他第一眼就很喜欢我们提出的结构,但是他思索了一番才最终认识到自己的模型是错误的。如果没有看到我们的模型,他自己恐怕永远也想不到。富兰克林离发现答案只有两步之遥。她只需要意识到双链呈反向平行,还有,当碱基在正确构象的时候,可以两两配对。不过,当时她正准备离开国王学院,终止DNA方面的工作,去和贝尔纳一道研究烟草花叶病毒(5年之后,37岁的她就去世了)。威尔金斯在知道我们的结构之前曾向我们宣布,他打算全心全意地研究DNA结构的问题。经过我们三番五次的劝说,他决定也来尝试建模的方法。如果吉姆和我没有成功,我认为双螺旋的发现也不过延迟三五年。不过,冈斯·斯坦特(Gunther Stent)提出过更一般的问题,也得到了彼得·梅德沃(Peter Medawar)的支持(他是一位思维特别周密的思想家)。这个问题就是,如果沃森和我没有发现DNA的结构,假定DNA不是突然被发现,而是一点一点地被揭示出来,它的影响力恐怕要弱很多。基于这样的原因,斯坦特主张:人们往往羞于承认,科学发现其实更接近于艺术。风格与内容同样重要。对于这种主张我不是完全认同,起码在DNA这个例子不适用。与其说是沃森和克里克造就了双螺旋,我更愿意说,是双螺旋造就了沃森和克里克。毕竟,当时我还籍籍无名,而沃森给人的印象也是聪明有余可靠不足。但是我认为这样的主张其实忽视了DNA双螺旋结构的内在美。真正迷人的是DNA分子,而不是研究它的科学家。遗传密码的发现也不是一蹴而就,但是当真相大白之后回头再看,它的影响力一点也不逊色。即使发现新大陆的不是哥伦布,那又怎么样呢?更为重要的是,人们有了发现之后,还有足够的人力财力来充分利用这个发现。关于发现DNA双螺旋的历史,我认为真正值得注意的是这个方面,而不是其中的个人因素,无论在其他的科研人员看来这个故事多么有趣或有启发。说到底,“如何评价双螺旋结构”是一个科学史问题。自然,历史学问题没有一个简单的回答,仁者见仁,智者见智,而且看法也会随时间而变。不过,毫无疑问的是,双螺旋结构对一批活跃且富有影响力的科学家相当迅速地产生了可观的影响。多亏了马克斯·德尔布吕克,最初的三篇论文马上被散发给了参加1953年冷泉港学术研讨会的所有与会人员,而且沃森也受邀做了个报告。随后,我在纽约的洛克菲勒研究所做了一次报告。事后有人告诉我,这激发了人们的兴趣。部分原因在于我同时展示了我对该课题的热情以及对实验证据的相当冷静的评估。故事的线索大致就是1954年10月发表在《科学美国人》杂志上的那篇文章。布伦纳当时刚刚在牛津大学欣谢尔伍德的指导下拿到他的博士学位,他成了我们在冷泉港的代言人。他费了不少力气向米里斯拉夫·德梅勒克(Milislav Demerec)(当时冷泉港的主任)讲明白了双螺旋是怎么一回事(布伦纳1957年正打算从南非移居到剑桥,之后我们成了最亲密的搭档,与我共用实验室长达20年)。但不是每个人都认可这个发现。巴里·考门(Barry Commoner)坚持认为,物理学家对生物学的理解未免失之过简(这其实有点道理)。当我1953—1954年拜访查可夫的时候,他以一贯的充满洞察力的口吻告诉我,我们第一篇《自然》论文有点意思,不过第二篇就乏善可陈。1959年,杰出的生化学家弗里茨·李普曼(Fritz Lipmann)邀请我到洛克菲勒做一个系列演讲,我在和他谈话的时候才意识到,他并没有把握到我们对DNA复制机制的理解(我同时也意识到他跟查可夫聊了不少)。不过,到了系列演讲结束,他做总结陈词的时候,他对我们的理论做出了一个非常出色的概述。生化学家亚瑟·科恩伯格(Arthur Kornberg)曾告诉我,他刚开始研究DNA复制的生物化学原理的时候,并不相信我们提出的机制,但是他所做的出色工作说服了他自己,转而加入了我们的阵营。要知道,他一直都是一位非常谨慎苛刻的科学家。他的工作首次为DNA的双链呈反向平行提供了证据。无论如何,在我看来,我们得到了相当的关注,比艾弗里要幸运,比孟德尔更是幸运。生活在双螺旋的光环下是什么感觉呢?我认为我们马上就意识到我们可能误打误撞地得出了重大发现。根据吉姆回忆,我走到老鹰酒吧(正对着我们每天吃午饭的地方),告诉每一个人我们发现了生命的奥秘。对此我毫无印象,但是我的确记得回家的时候告诉奥黛尔我们可能有了重大发现。多年之后,她告诉我她一点也不信。“每天回家你都这么说,时间长了我根本不再当回事了好嘛。”布拉格当时感冒了,正好不在实验室。后来他看到模型,并理解了其中的基本概念,马上就特别兴奋起来。过去的不愉快涣然冰释,他成了我们最坚定的支持者。来参观我们实验室的人络绎不绝,包括从牛津来的一个访问团(布伦纳也是其中之一),以至于吉姆很快就对我重复不倦的热情感到了不耐烦。事实上,他一度变得有点退缩,怀疑这只是黄粱一梦,但是来自国王学院的实验证据令我们倍感振奋。到了夏天,我们大部分的怀疑都已经消散,我们终于可以冷静地审视双螺旋,区分哪些是偶然特征(这些多少有点不准确),哪些是根本性质(这些才经得起时间的检验)。在这之后的数年,我们的生活非常平静。我把在剑桥的住所命名为“金螺旋”,并在门口立起了一个简单的铜质螺旋。它只是一个单螺旋,而不是双螺旋。它的本意只是象征螺旋,不是象征DNA。之所以用“金”这个字眼是为了表示它的美,类似于阿普列尤斯把他的故事称为“金驴记”。人们有时问我是否打算给它镀一层金,但是我们仅仅是把它染黄了而已。最后,人们可能会问一个私人问题——我对得出这个发现是否满意?我只能这么回答:无论是高潮还是低谷,我享受了探索的全过程。当然,这对我日后宣传揭开遗传密码的工作帮了大忙。但是要说心里话,我只能引用几年之前画家约翰·敏顿(John Minton)在剑桥讲演时谈及艺术创作感言,“重要的是,当画绘出来的时候,我在那里。”而这,在我看来,一部分是运气,另一部分是良好的判断、灵感以及坚持不懈的努力。 《狂热的追求》,本书是诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克的自传。在这本书中,克里克记录了那些激动人心的岁月里他所参与的科学工作,主要笔墨集中在1953年发现DNA双螺旋到1966年破译遗传密码的这段时间。克里克记录了他看来具有普遍教益的科研经历,关于如何做研究,如何避免错误。从那些失败的故事里更能感受到一位伟大科学家的思考和坚持。

《狂热的追求》,本书是诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克的自传。在这本书中,克里克记录了那些激动人心的岁月里他所参与的科学工作,主要笔墨集中在1953年发现DNA双螺旋到1966年破译遗传密码的这段时间。克里克记录了他看来具有普遍教益的科研经历,关于如何做研究,如何避免错误。从那些失败的故事里更能感受到一位伟大科学家的思考和坚持。制版编辑 | 小毛

欢迎关注我们,投稿、授权等请联系

saixiansheng@zhishifenzi.com